-

피에르 위그, 《리미널(Liminal)》: 인간에의 경계가 아닌, 인간으로서 경계REVIEW/Visual arts 2025. 7. 30. 23:48

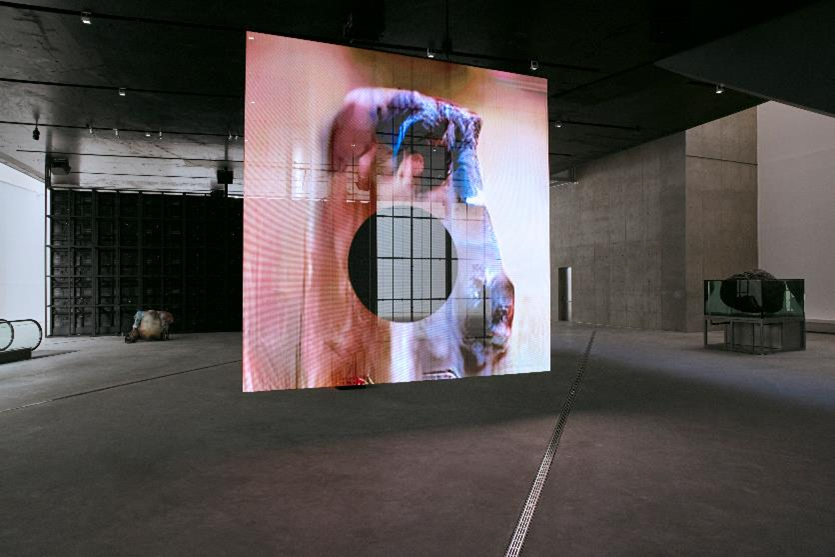

《리미널》, 2025, 전시전경, 리움미술관 , 사진: LESS 레스(이하 상동); 피에르 위그의 전시 《리미널(Liminal)》의 다종다양한 작업들은 매체적으로 분기되며 특정한 형상으로서 수렴되는 대신, 각각의 고유한 동적 이미지를 생성하는데, 이는 그 제목이 가리키는바, 경계의 영역, 확정 불가능한 그곳에 위치한 존재자의 자리에 상응하는 임시적이고 가변적이며 불확실한 차원에서 획득된다는 점에서 바라볼 수 있다. 이는 변화 자체를 하나의 결과로 의도한 것이라기보다 변화 자체가 고정값으로 주어지는 작품들의 출발점이 다양성의 형태보다는 비정형적이고 유동적인 형상으로, 그보다는 여러 상태로 귀결되는 부분이다.

아마도 그 예외라면, 입구에 자리한 안이 둥글게 파인 현무암 조각, 〈에스텔라리움(Estelarium)〉(2024. 작가, 갤러리 샹탈 크루젤, 마리안 굿맨 갤러리, 하우저&워스, 에스더 쉬퍼, 타로 나수 제공.)을 들 수 있는데, 이는 “출산 직전 임산부의 배가 남긴 흔적”으로, 결과적으로 조각은 임신 후반의 불룩한 배의 형상은 생명 탄생 전의 상태를 물리적으로 체현한 셈이다. 아마도 전시에서 가장 정적이면서 정보량이 없는 이 작업은 입구에 들어가지 못한, 입구에 불안정하게 정박된 상태를 차지하는데, 이는 대부분의 다른 작업이 생성형 정보 체계의 흐름에 따라 변주되는 이미지들의 예외적인 차원에서, 그리고 그것이 심미적인 차원에서 혹은 심미적인 차원으로 연장된 작업으로는 주장되지 않으면서 입구를 곧 공간의 경계를 그 작품의 특질로 시험하는 차원에서, 그 무게를, 인장으로서 조각의 형식을 기입하는 바다. 또는 이 어둠의 질서에 무력해진, 무거워진 관객의 신체 자체를 반영하고 체현한 결과이기도 하다.

여기서 관객은 곧 어쩌면 전시에서 가장 무력하고 수동적인 생명의 형상을 띠게 되는데, 별의 환경―Estella+-arium―이라는 〈에스텔라리움〉의 메타포적 인계는, 의외로 가장 자유롭고 동적인 작품의 이전으로 보이는 〈이디엄(Idiom)〉(2024~진행 중. 인공지능에 의해 실시간으로 생성되는 목소리, 금색 LED 마스크.)에서 마스크와 마스크 사이의 마주함, 일정 정도의 가까워짐을 동반할 때 생성되는 언어 체계의 비의미성, 불가해성의 언어 체계, 또는 완전히 자의적인 언어 체계의 프로세스의 예외적인 상태, 곧 그것의 심층을 구성하는 수동적인 신체의 특성, 그리고 마스크가 아닌 관객을 마주할 때 그 마스크의 표층과 연결된다.

가장 눈에 띄지 않지만 정보량의 변화가 없는 작품은 (단지 눈에 띄었을 때만) 가장 눈에 띄지만 그 정보량의 발생이 예외적인 차원에서 생성되는 (눈에 띄지 않는다면 그 정보량이 0인) 또 다른 작품과 유사해지는 것인데, 참고로 마스크로 가린 특색 없는 신체의 특징이 가장 인상적으로 드러나는 건 동명의 작품, 〈리미널〉(2024~진행 중. 실시간 시뮬레이션, 사운드, 센서. 작가, 갤러리 샹탈 크루젤, 마리안 굿맨 갤러리, 하우저&워스, 에스더 쉬퍼, 타로 나수, 안나 레나 필름 제공.)로, 이는 〈에스텔라리움〉 다음에 위치한다. 결과적으로, 동적 프로세스의 작품들과 그것의 기입됨을 바

라보는 관객의 정적인 흐름 아래, 그 정보의 상반된 차이를 어느 정도 상쇄하기 위해 또는 그 작업들 간의 차이와 간격을 메우기 위해, 전시에는 작품과 관객, 작품과 작품 사이의 관계성을 작품으로 연장하는 것이 필요했던 것으로 보이는데, 이는 역시 관객의 고정된 신체가 투영되는 어두운 우물 같은 〈에스텔라리움〉에 대응하는 〈이디엄〉의 우묵한 얼굴이 자리하는 것이다.

위그는 장소로써 또 이미지로써 또 생성형 네트워크 체계로부터 또 (관객의 유비로서) 무정형의 신체로써 경계를 시험하고자 하는데, 이는 곧 심미적 오브제의 귀착지가 장소 없음이 아닌, 관객이라는 명확한 방향을 (그 근거로) 설정하고 있는 것이다, 부존재적, 비존재적 차원으로 스스로를 마주하는 방향을 통해. 그것이 곧 〈이디엄〉이라는 (전시를 장소 차원에서 끝마칠 수 없게 하는) 최종 종착지인데, 그 생명력은 실상 〈리미널〉보다는 〈휴먼 마스크(Human Mask)〉(2014. 영상, 컬러, 사운드, 19분. 피노 콜렉션, 안나 레나 필름 제공.)에서 명확하게 주어지는 바다.

〈 휴먼 마스크 〉 후쿠시마 주변 핵 배제 구역을 배경으로 한 〈휴먼 마스크〉는 인간 소녀의 가면을 쓴 원숭이가 인간의 집에서 혼자 머물고 배회하는 모습을 관찰하며 따라 가는 영상인데, 그 신체의 기이한 합성, 부재하는 인간의 얼굴을 덮는 인간의 얼굴로부터 뻗어나간 인간이 아닌 존재의 팔다리는 〈휴먼 마스크〉를 그 제목 자체(의 오브제)로 귀착되는 효과를 만드는데, 마스크로서 (의사-)인간의 자리를 대신하는 건 다름 아닌 인간의 마스크를 쓴 어떤 다른 존재의 자리여야 하며, 동시에 그 마스크 자체인 것이다.

여기서 인간을 비인간화하는 것과는 반대로 비인간을 인간으로 보게 하는 가면극이라는 식별은, 그 언캐니한 존재의 합성됨의 식별로부터 최초 시작되는 부분이지만 다만 인지적 차원에 그친다면, 이 마스크를 쓴 다른 존재의 움직임이 그 마스크로 인해 고립된, 고독한, 분절된, 최후의 존재자로서 설득력을 얻는 부분은 절대적인 감흥의 영역이며 작업의 거의 전부라 할 수 있다.

이 말을 하지 못하는, 아니 말을 할 수 없는 마스크의 닫힌 표면―마스크 너머의 말이 아닌 마스크 자체의 말이자 진동이며, 마스크 자체가 하나의 발성 기관이다.―은 〈이디엄〉에서는 표면‘들’ 자체의 송수신 체계 안에서 저 너머의 커뮤니케이션으로 연장되며, 〈리미널〉에서는 그 얼굴 자체를 지워버림으로써 보이지 않게 만드는 가면으로서 굴절되어 나타난다. 그러니까 〈휴먼 마스크〉에서 우리는 의미 없는 얼굴로 끊임없이 돌아오(며 그 얼굴에 절대적인 위상을 부여하)게 된다면, 곧 가려진 얼굴을 보지 못하는 것을 해소하기보다 그 가림의 얼굴 자체를 증폭시키게 된다면, 그리하여 그 부자연스러운 신체의 특성을 그 일부로 바라보는 것으로 전도된다면, 〈리미널〉에는 어떤 신체의 뒤집힘도 발생하지 않는다. 〈리미널〉은 부재를 통해 그 부재에 결코 머무는 법이 없는데, 곧 그 의미 없음의 얼굴 바깥의 신체의 인간적인 형상으로부터 그 얼굴을 자연스러운 것으로 보는 (그것이 존재하지만 실제로 가려놓은 것이라는) 믿음을 고수하게끔 만드는 것이다.

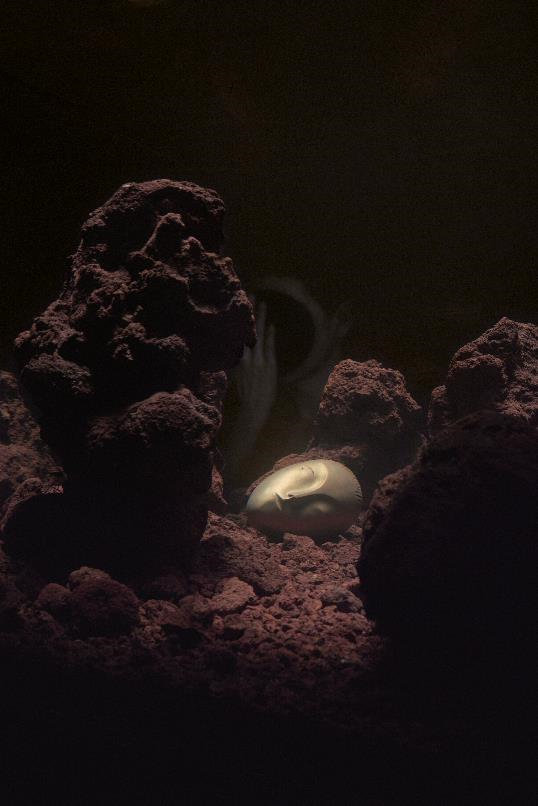

〈휴먼 마스크〉는 물론 또 다른 비인간 생명체를 관찰자의 시점에 두는 〈주드람 4〉(2011. 수족관, 화살게, 소라게, 콘스탄틴 브랑쿠시의 〈잠든 뮤즈〉(1910)를 바탕으로 수지로 제작한 소라 껍데기. 이시카와 재단 소장.)을 그 연장선상에서 (다시) 호출해 오는데, 뮤즈의 잠든 얼굴은 고정되지 않으며, 곧 잠들 수 없으며, 동시에 그 잠듦의 형상을 묵직하게 그 흐름 속에서 지속하는데, 이는 반대편의 소라게의 정향과는 유의미하게 착종되어 나타나는 바가 아니다. 따라서 ‘뮤즈’는 여전히 오브제로서 인장되며, 그것의 살아 있음은 인지적 차원에서 발견되고 단지 구성되는 차원에 그친다. 그 완전한 가라앉지 않음으로서 가면 오브제의 환상적 속성이 체현되는 일부의 순간 안에서, 죽지 않는 존재가 출현한다, 영원히 눈을 감고 잠듦을 수행하는 기이한 존재의 전면적 응시가 우리를 마주하면서. 따라서 소라게라는 존재는 그 환상의 지지체이지만 그 환상을 역설적으로 방어한다.

따라서 이 벌거벗겨진 신체는 매우 특이하게 우리의 신체 조건을 반향하고, (그 부재의 시선을 대리하는 우리의 시선으로서) 응시하며, 수치심을 그 검은 공간으로 회수하고, 전면적 차원에서 움직임의 발생을, 신체의 시작을, 신체가 가진 동기를 최초의 순간인 양 점검하게끔 만든다. 공간적 (인지의) 차원에서 리미널로서 제시되는 이 신체는 (하나의) 존재를 직접 유비하지 않는 데서 출발하며, 스크린 바깥의 공간에, 그 존재자들에게서 양분을 취하며 구성된다―“전시 공간의 센서가 포착한 환경과 인공 신경 조직 데이터를 바탕으로 결정”. 공간이면서 배경과의 경계 자체로서 형상이며, 일정한 경계 영역 자체의 배경으로부터 측정되고 시뮬레이션되는 가변적이고 생성적인 실험체와도 같다.

반면, 그 가득 찬 공간과 한정된 몸짓들, 특별한 관계 양식이 배제된 점조직들의 전시장이 일정한 선형 공간 안의 단독자, 어딘가를 향한다는 목적의식을 배태하지만 아무것도 산출하지 않는, 자기 안의 감각으로만 파생되는 멈춤이 발생하는, 이 비존재적 양식을 지닌 데이터의 합산된 존재자로의 전이는 보다 단순한 조건의 관찰 카메라에 멈추기보다 우리의 최후의 인간으로서 자기 반향을 일으키는데―특히나 그 부재하는 얼굴을 통해 우리의 응시를 스스로 되먹임되게 함으로써―, 이는 결국 전시장 안의 행동 양태가 디스토피아적 세계로 급격하게 굴절되는 (그 과정에 대해 의문을 품지 않은 채) 그 결과에 대해 너무 과도한 의미를 부여하는 것이 아닌가.

결과적으로, 그것이 비존재적 양식이라는 것이 중요한 것이 아니라, 비존재적 양식임에도 존재적 양식을 구현하는 것으로 인지된다는 것이 중요한 것이 아닌가―다른 많은 작업들이 인간 존재를 대체하고 확장하는 가운데 비인간 존재로서의 우리에 대해서만 말을 걸고 있는 것이 결국 인간의 경계를 재구성하려는 시도인 것과 같이. 곧 그것이 멈춰 듣고 반응하고 누워서 팔다리를 버둥거리며 히스테리적 발작을 일으키는 건 우리에의 주의로부터로 한정되기보다는 우리의 주의를 또한 우리의 감정을 또한 보여주지 않는가.

아마도 이 최후의 인간이 지닌 우묵한 어둠―그것은 때로 바깥의 어둠보다 더 뚜렷한 검은 색으로서 일종의 가면과 같은 것으로 비춰지기도 한다.―으로 수렴되는 블랙박스 공간은 하나의 톤 아래, 여러 작품들을 숭고한 발산의 양식으로 드러낸다면―〈오프스프링(Offspring)〉(2018. 라이트박스, 빛, 안개, 사운드 시스템, 향. 리움미술관 제공. 음악: 에릭 사티(Erik Satie)의 ‘짐노페디(Gymnopedies)’ 2, 3번(1888), 클로드 드뷔시(Claude Debussy) 편곡.)―, 또는 채굴하게 만든다면―〈주드람 4〉―, 지하 갤러리에서의 작업들은 그 관계의 차원에서 연합되지 않고, 부재하는 얼굴과 같이 조심스럽게 그 환경 안에 위치지어지지 않으며, 양각된 부재하는 얼굴, 곧 휴먼 마스크를 쓴 이들에 의해 공간이 일시적으로 압축됨을, 관객 자신이 위축됨을, 일정한 위치로 정향됨을 감각하게 될 뿐인 가운데, 그 작품들을 채굴하게 되는 것에 가깝다―숭고함으로부터의 더듬거림은 피상적 관찰자의 위치로 전이된다.

두 개의 커다란 막-스크린으로 분기되는 블랙박스에 조응하는, 전시장 가장 바깥의 커다란 두 막 중 첫 번째인 〈U움벨트 - 안리(UUmwelt-Annlee)〉(2018~2025. 딥이미지 재구성, 스크린, 센서, 사운드, 향기. 작가, 갤러리 샹탈 크루젤, 마리안 굿맨 갤러리, 하우저&워스, 에스더 쉬퍼, 타로 나수 제공. ©카미타니 랩/ 교토대학교, ATR.)의 경우, 그것은 필연적으로 산만하므로 의도적으로 주의를 끌기 어려운 작업이다.

또 다른 커다란 막은 적어도 비인간(으로 식별되는 존재자)의 알 수 없는 행위의 연속―“기계의 집합체가 아타카마 사막에서 무덤 없이 발견된 인간 해골에 대해 알 수 없는 의식을 수행하는 것처럼 보입니다.”―의 차원에서는 블랙박스의 〈휴먼 마스크〉에 대응하는, 그러나 그 생성형 움직임의 지속의 차원에서는 〈리미널〉의 프로세스를 닮은 〈카마타(Camata)〉(2024~진행 중. 기계 학습으로 구동되는 로보틱스, 자기생성 영상, 실시간 인공지능 편집, 사운드, 센서 작가, 갤러리 샹탈 크루젤, 마리안 굿맨 갤러리, 하우저&워스, 에스더 쉬퍼, 타로 나수, 안나 레나 필름 제공.)이다.

이 역시도 그것이 인간 행위의 유비 정도를 가까스로 획득할 수 있는 정도에 그친다는 점에서는 (블랙박스의 두 막이 모두 영상 작품 그 자체로의 완결성을 지니는 것에 비해) 그다지 인상적이라 보기는 어렵다. 그러니까 그것의 의도가 명확하지 않거나 읽어낼 수 없음과는 별개로 아니 그와 동시에 그 의도가 무엇보다 배태되고 있음, 그것의 종결이 기약되어 있지 않은 상태에서 어떤 의식이 창발될 수 있을 것도 같음의 차원에서 그것은 가능성의 시제를 제시하며, 가능성의 작업으로 인계된다.

〈 U 움벨트 - 안리 〉 또 다른 막, 〈U움벨트 - 안리〉의 경우, 〈리미널〉의 ‘지워진’ 얼굴의 자리에 〈휴먼 마스크〉의 세계의 색채가 동적으로 합산되는, 그리하여 식별 불가능한, 구별 불가능한 비인간(들)의 형상이 자동 배열되는데, 이는 “실재하지 않는 인물인 안리를 상상하는 누군가의 뇌 활동을 기록하는 '뇌-컴퓨터 인터페이스'에 의해 생성”되는바, 이는 그 자체로 하나의 얼굴이 아닌 그 얼굴에 대한 변환된, 변형된 정보값, 인상으로, 이 부재하는 존재의 자리는 특정될 수도 있는 누군가에 대한 희미한 가능성으로 전환되는 가운데 그 실험 대상―이미지의 지지체―을 은폐하는 대신 관객을 마주한다.

곧 무질서한 이미지는 하나의 시스템의 경로를 드러내기보다 불확정적으로 폭발하며 불특정한 관객의 자리를 불안전하게 대리한다. 지워진 얼굴이 우리의 존재를 불특정한 것으로 내포하는 동안 무엇보다 투명하며 우리 신체 자체의 체현물로서 작동하게 되는 것에 반해, 반죽된 과잉과 결손의 얼굴은 오직 휘발되기만 할 뿐인데, 움벨트, 곧 감각으로 연동된 세계는 유일한 하나의 뇌의 블랙박스로부터 추출되기 때문이다.

그 안쪽에 놓인 〈암세포 변환기(Cancer Variator〉(2016. 인큐베이터, 인간 세포, 센서 작가 제공.)는 암세포의 환경을 만들고 그 결괏값이 〈U움벨트 - 안리〉의 또 다른 이미지로 송출되는 것으로만 산입되는데, 그러니까 작품은 시각화된 결과를 생산하는 단지 주체의 자리를 차지하지만, 그리고 보이지 않는 또 다른 뇌의 작용을 은폐하면서 그러하지만, 작품으로서는 〈U움벨트 - 안리〉에 기생하는 형태로만 드러난다―결과적으로 〈암세포 변환기〉의 이미지가 〈U움벨트 - 안리〉에 착종된다.

그리하여 어깨 위에 올라간 얼굴이 아닌 그 자체가 하나의 덩어리일 뿐인 또 다른 이미지가 송출되는데, 그 둘의 이미지의 관계는 어떻게 분배되는 것인가. 〈U움벨트 - 안리〉(의 자리)는 실은 하나의 스크린이며, 거기에는 두 개의 실시간 프로세스에 따른 영상이 단지 상영되는 장소일 뿐인 것 아닌가. 두 작업은 무작위로 배열되는 하나의 무한한 스크리닝으로 정의되어야 하지 않는가. 단지 증거로만 남는 〈암세포 변환기〉와 달리 〈U움벨트 - 안리〉가 그것의 보이지 않는 구성물을 다만 암시할 뿐인 것과 같이, 나아가 프로세스의 보이지 않는 뇌의 작용을, 그 시각화의 과정을 알 수 없는 것과 같이.

〈리미널〉의 존재자는 사실상 그것이 주변 환경의 정보에 반응하는 것이라는 점에서, 관객의 직접적인 유비가 아닌, 그의 감각의 원인들, 존재자의 보이지 않는 감각들로 관객이 치환되는 것이 더 맞을 것이다. 그러나 비가시화된 존재들 너머 단독자로서 실험 자체는 다시 우리 자신을 향하는데, 그 존재자가 알고리즘의 복합적 산출물이 아니라 알 수 없는 미지의 존재로 의인화되기 때문이다. 그러니까 그 얼굴은 여전히 부재하기보다 지워‘진’ 것이며, 실제로도 블러 처리된 것―어둠의 배경과는 달리 하나의 명확한 색을 띤다.―이며, 그것은 감정이 없는 존재가 아니라 알 수 없을 뿐인 존재일 것이기 때문이다.

《리미널》은 인간과 비인간의 경계를 그 인간이 해체된 최후의 시간으로부터 추출하는데, 이는 인간의 현재 주어진 자리에 외삽된 것으로 비약을 유도한다. 현재의 반정립적 위상 아래, 주체의 조건을 일단락시키는데, ‘리미널’의 상태는 그런 인간과 비인간의 사이 앞에 선 인간의 것이 아니라, 인간으로서 경계 자체를 향한다, 마치 더 이상 인간적인 무엇이 존재하지 않는다는 듯이. 곧 인간적이지 않은 어떤 것으로부터 인간적인 무엇을 찾으려 하는 궁핍한 인간―〈주드람 4〉나 〈U움벨트 - 안리〉―이거나 결여된 인간, 가령 얼굴 없는 〈리미널〉의 존재자를 대리한다거나 사물-기계의 매개자로서 몸을 빌려주는 대상―〈이디엄〉―이거나 단지 인간의 형상임을 주장하고 있을 뿐인 사물―〈휴먼 마스크〉―이다.

〈 주드람 4 〉 최후에 실제로 부상하는 건 결국 부재하거나 식별 불가능하거나 소통될 수 없는 마스크-표면이 아니라, 그 자체로 우리를 응시하기 위해 만들어진 얼굴, 웃음 짓고 있는 〈주드람 4〉의 가면인 것으로 보이는데, 그것이 기괴하고도 으스스한 건 그것이 죽음 충동의 환유물이기 때문만이 아니라, 그것의 위치시킴이 갖는 효과 때문으로, 이는 마치 침전된 대상이 머나먼 미래에 다시 부상할 것이라는 것―그 미래에는 우리의 존재 역시 지워질 것이라는 것을 오히려 〈카마타〉보다 더 실재하는 차원으로 보여준다.―, 단지 인간의 손이 아닌 비인간의 걸음에 의해서라는 것, 따라서 거기에 비워진 시간만큼의 비약을 우리에게 안겨준다는 것을 말한다. 그리하여 그 비주체성이 가진 무한한 시간 속에 부재하는 대타자, 그리고 우리의 부재하는 몸에 대응하는 실재의 응시가 자리한다.

김민관 편집장 mikwa@naver.com

'REVIEW > Visual arts' 카테고리의 다른 글

김보경, 《풍경설계》: 과도기적 차원에서 본 해체적 분열의 심상 (0) 2025.10.20 정석우, 《녹색은 잎으로》: 사물, 지층, 시간으로서 회화 (0) 2025.10.19 《합성열병》: 호 루이 안의 관점 제시로부터 (5) 2025.07.15 희박, 《썩지 않는 금은 없다》: 가치의 자의성 혹은 절대성 (0) 2025.03.04 시각의 경계를 뚫는 변성 공간의 체험 – 김도희, 《빛선소리》 (0) 2024.08.06